Portefolio

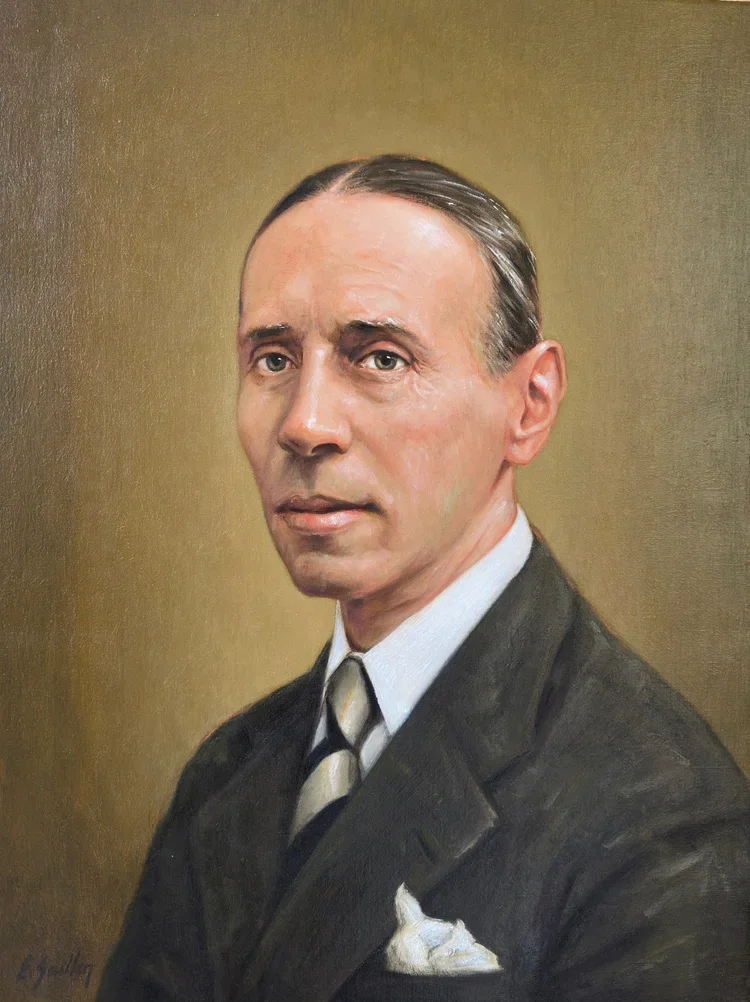

Edgar Saillen est né en Argentine, où il découvre très tôt sa passion pour le dessin et la peinture. Diplômé des Beaux-Arts, son goût pour la tradition et la beauté le conduit à devenir copiste au Musée du Louvre, expérience décisive qui lui permet de s’imprégner directement de l’héritage des maîtres anciens.

De ces années d’étude et d’admiration naît une peinture façonnée par la lumière, nourrie de l’observation attentive des grands classiques. Son travail a ainsi été présenté dans plusieurs expositions internationales, notamment à Paris, New York, Amsterdam et Buenos Aires.

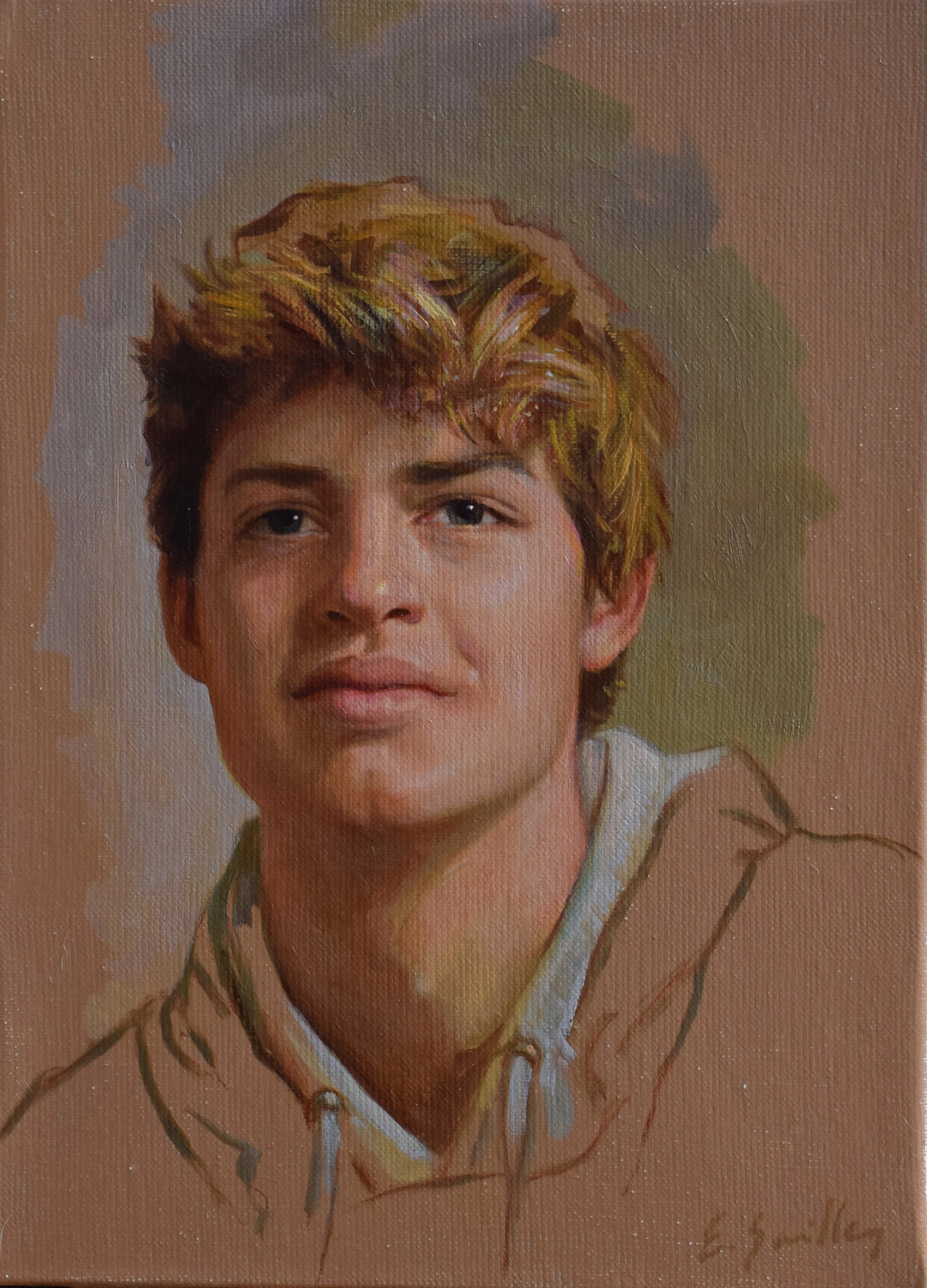

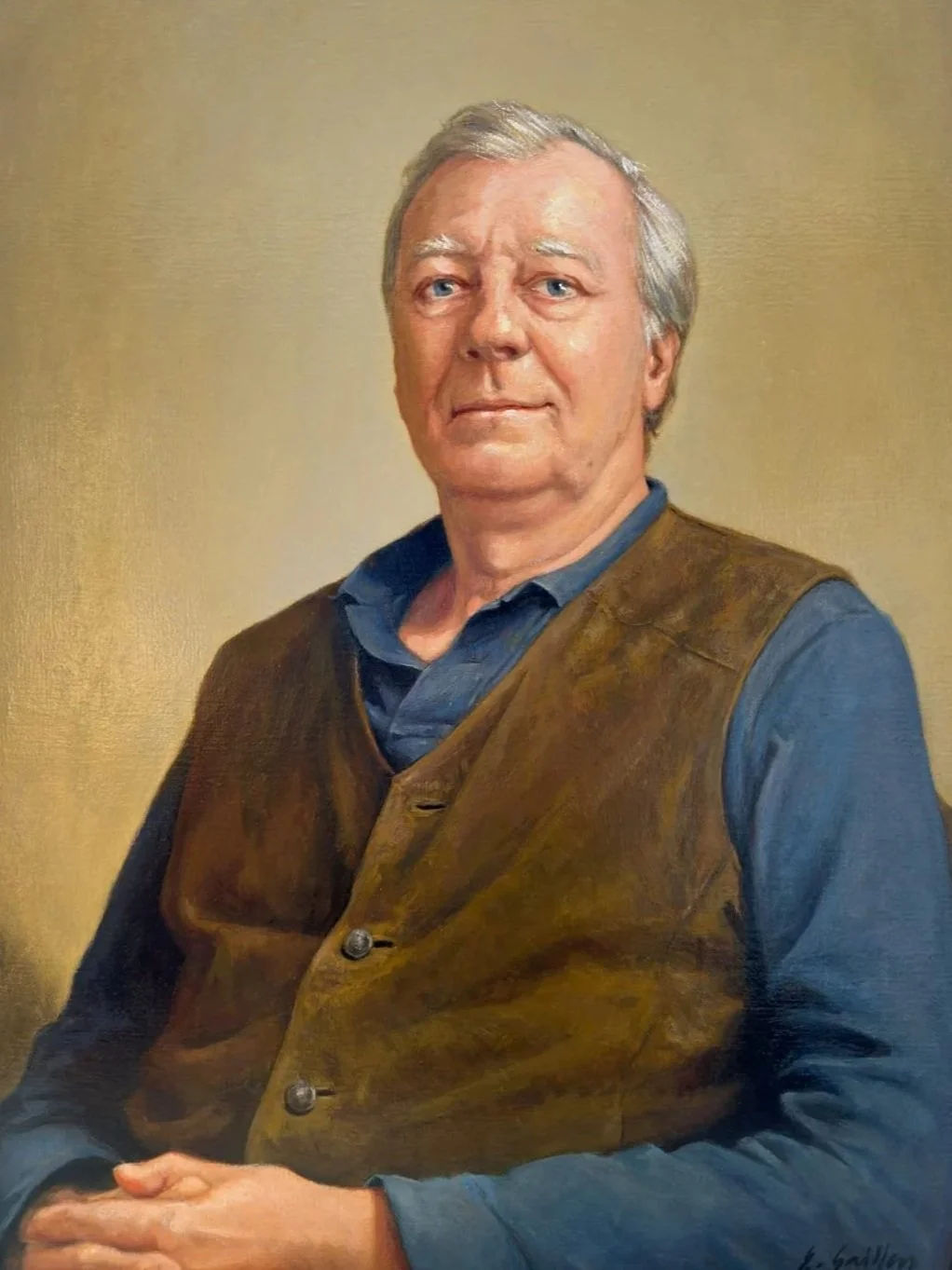

Aujourd’hui, il se consacre principalement à la peinture d’après modèle vivant. Portraitiste à Paris, il réalise des œuvres sur commande et partage son savoir-faire entre ses ateliers situés à Montreuil et à Laval, ainsi que lors de cours en ligne. Son enseignement, à la croisée de la rigueur et de la sensibilité, transmet une pratique vivante des techniques anciennes.

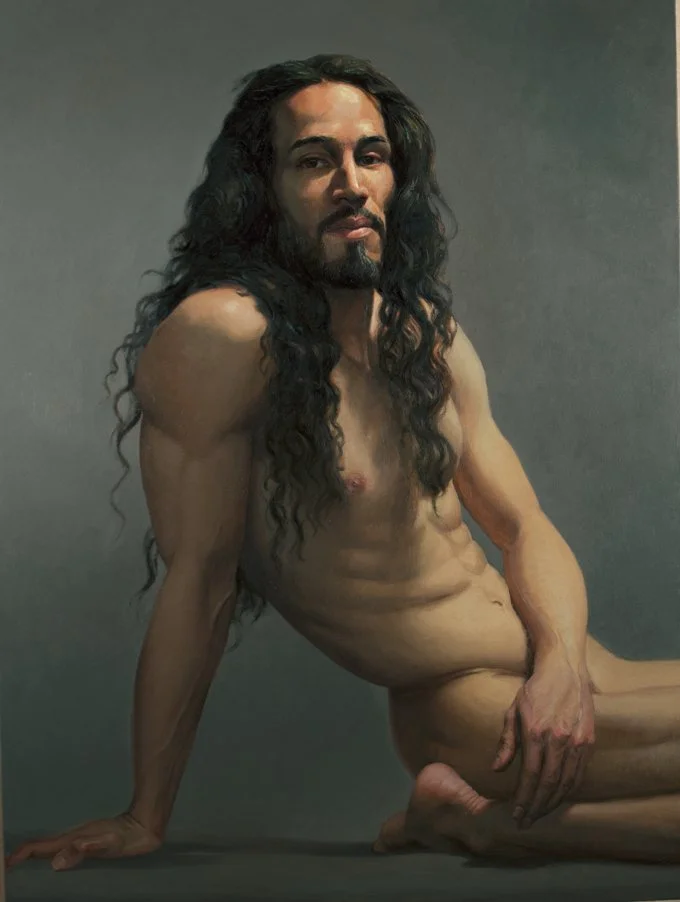

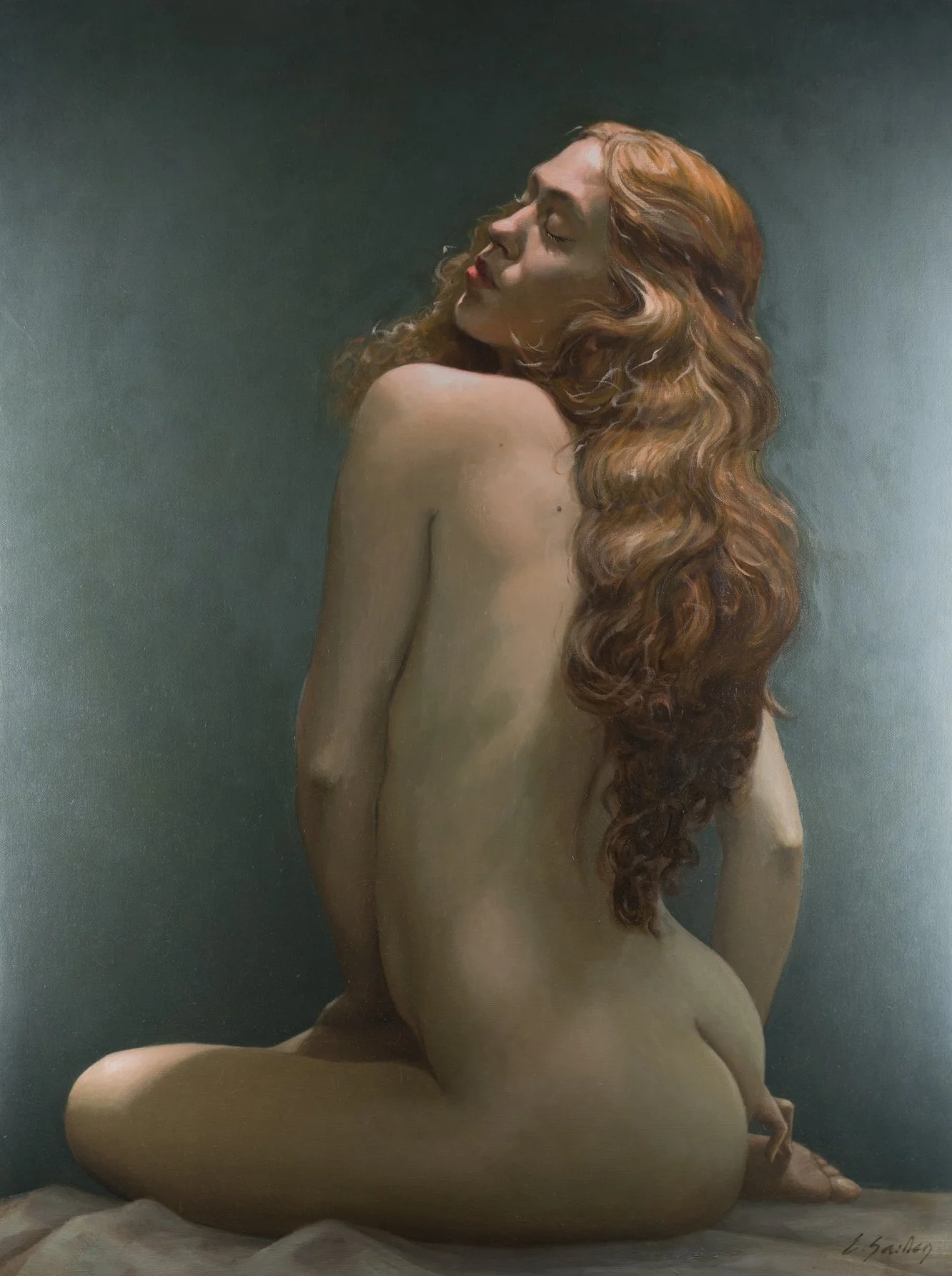

Pour Edgar, le corps humain est bien plus qu’un sujet : il incarne une énigme fragile et précieuse, révélatrice de notre être profond. Écrin de beauté et de désir, il constitue un langage silencieux, concentré de toute notre personnalité.

Grâce à l’alchimie subtile des techniques traditionnelles — superpositions de glacis, huiles et résines naturelles — ses portraits acquièrent une profondeur unique. Ils ne se contentent pas de reproduire une apparence : ils dévoilent la sensualité et la beauté intérieure des êtres, comme une empreinte gravée pour l’éternité.

« La peinture est une poésie muette, et la poésie une peinture parlante. »

Leonardo da Vinci

L’inspiration

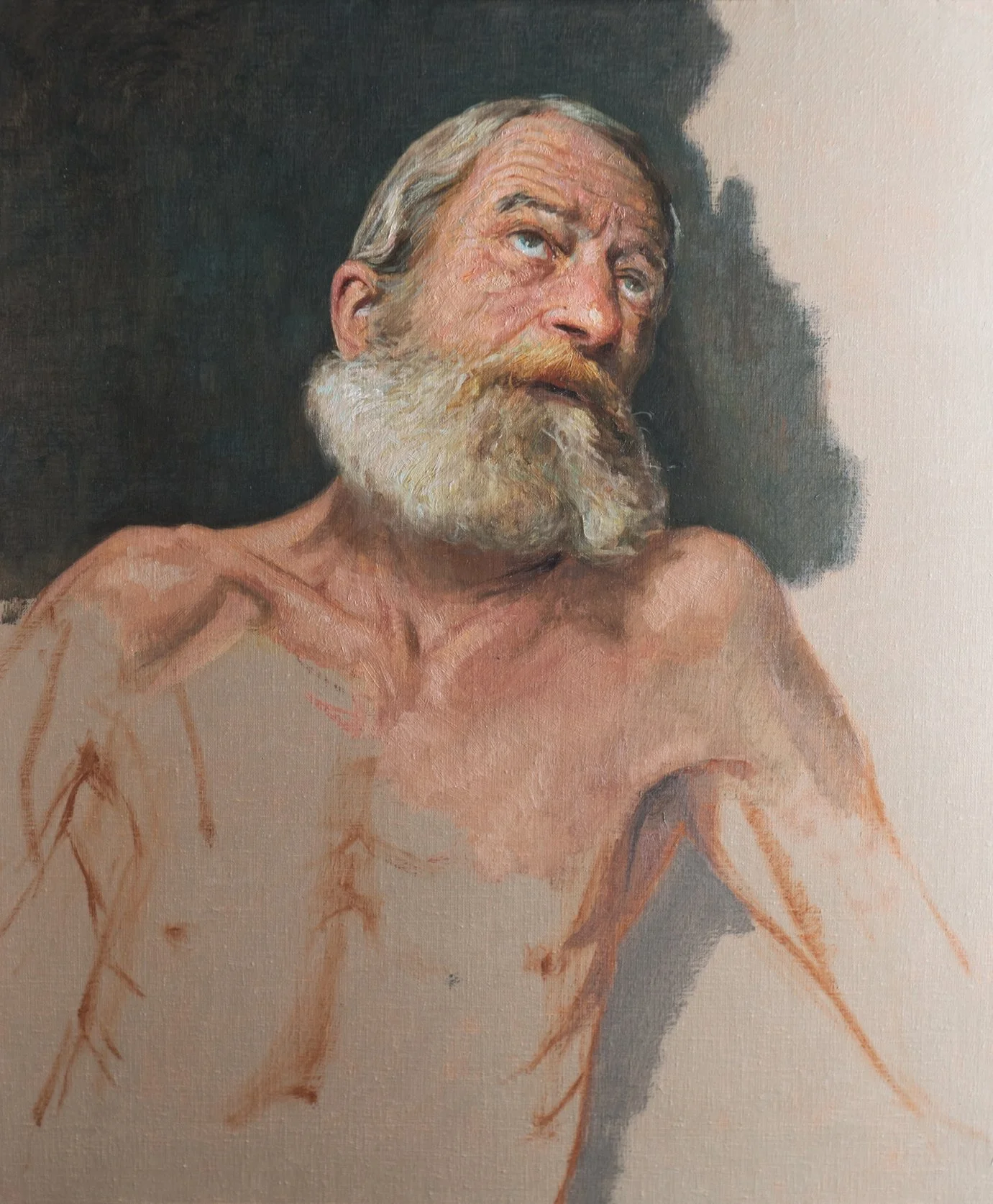

Le travail d’Edgar Saillen s’inscrit dans une tradition picturale nourrie par l’admiration des grands maîtres, dont il prolonge l’héritage tout en y inscrivant sa propre voix. Chez Le Caravage, il retrouve cette intensité dramatique où l’ombre et la lumière ne sont pas de simples éléments visuels mais de véritables forces narratives ; cette mise en scène théâtrale inspire ses compositions, où un faisceau lumineux suffit à révéler la vérité d’un visage ou d’un geste. Rembrandt lui enseigne la profondeur intérieure du portrait : par le jeu subtil des glacis, la chair se charge d’émotion et le regard devient une fenêtre ouverte sur l’âme. À travers Velázquez, Edgar apprend l’art de la simplicité, cette économie de moyens qui rend chaque éclat de lumière essentiel et donne au modèle une noblesse silencieuse. Enfin, dans Delacroix, il admire la fougue romantique et la richesse chromatique, cette manière de faire vibrer la couleur comme une respiration qui anime la matière elle-même.

De ces influences multiples naît une peinture où la rigueur technique se conjugue à une sensibilité contemporaine. Edgar reprend des procédés séculaires — superpositions de glacis, huiles et résines naturelles, parfois déposés en centaines de couches patientes — pour atteindre une profondeur visuelle digne des musées. Mais il les emploie au service d’une recherche personnelle : dévoiler dans chaque sujet une vérité intérieure, une présence mystérieuse qui transcende le temps.

« « La peinture n’est pas faite pour tromper l’œil, mais pour toucher l’âme. »

Rembrandt

Le corps humain

Peindre le corps humain a toujours représenté l’un des plus grands défis de l’histoire de l’art. Depuis l’Antiquité, puis à travers la Renaissance et jusqu’aux grands maîtres du XVIIᵉ siècle, le corps est perçu comme le lieu où s’expriment à la fois la beauté, la fragilité et la profondeur de l’âme. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rubens ou encore Ingres ont tous fait de cette quête une discipline exigeante, où chaque ligne, chaque volume et chaque ombre devait restituer l’harmonie subtile entre anatomie et émotion.

Edgar Saillen s’inscrit dans cette tradition avec la conviction que la peinture du corps ne se résume pas à une reproduction fidèle des formes visibles. Elle demande une maîtrise technique rigoureuse — le dessin préparatoire, l’étude des proportions, la connaissance de l’anatomie — mais aussi une sensibilité qui permette de révéler ce qui échappe à l’œil : la vibration intérieure, l’énergie silencieuse, l’émotion contenue dans un regard ou dans une posture.

Son travail reprend les techniques classiques des maîtres anciens, notamment les superpositions de glacis, l’usage patient des huiles et des résines naturelles, et surtout l’exploration constante du clair-obscur, qui donne au corps son relief et sa profondeur. Chaque portrait ou étude corporelle devient ainsi un champ de tension entre lumière et ombre, présence et mystère.

À une époque où la technologie tend à simplifier les représentations — photographie instantanée, intelligence artificielle, images numériques générées en un clic — le risque est grand de voir disparaître cette connaissance patiemment transmise au fil des siècles. Edgar considère donc son travail comme une forme de résistance et de sauvegarde : maintenir vivante la tradition du geste pictural, préserver l’exigence du regard, continuer à explorer le corps comme un langage universel et intemporel.

Car au-delà de la virtuosité technique, peindre le corps, c’est avant tout garder le lien avec l’humanité elle-même. C’est rappeler que l’art ne se réduit pas à une image, mais qu’il est un dialogue entre l’artiste et son modèle, entre la matière et la lumière, entre le présent et la mémoire des grands maîtres.

Copiste au Louvre

Pendant près de six années, Edgar Saillen a exercé comme copiste au Musée du Louvre, une expérience décisive dans son parcours. Dans les années 1980 et 1990, il était l’un des rares jeunes artistes présents dans les salles du musée. La plupart des copistes appartenaient alors à une génération plus âgée, tandis que les écoles d’art avaient largement abandonné l’enseignement rigoureux du dessin académique, de l’anatomie et des techniques anciennes.

Pour Edgar, devenir copiste fut un acte de résistance. C’était une manière de se réapproprier un savoir-faire ancestral, en observant directement les toiles des maîtres et en reproduisant patiemment leurs gestes, leurs compositions et leurs techniques. Cette pratique, exigeante et solitaire, lui a permis d’approcher au plus près l’alchimie des glacis, la science des ombres et lumières, l’équilibre subtil des couleurs et la précision du dessin.

Chaque copie devenait une leçon vivante, une immersion dans l’atelier imaginaire de Léonard, de Rembrandt, du Caravage ou de Delacroix. En recopiant leurs toiles, Edgar ne cherchait pas seulement la ressemblance : il étudiait la logique interne de la peinture, la respiration de la matière et la construction invisible qui en fait des chefs-d’œuvre intemporels.

À une époque où la modernité artistique semblait vouloir tourner la page de ces savoirs, Edgar a choisi au contraire de les préserver, de les transmettre, et d’en faire la base de son propre langage pictural. Être copiste au Louvre n’était donc pas un exercice de style, mais une manière de maintenir vivante une maîtrise menacée de disparition, et d’assurer la continuité d’une tradition dont il se fait encore aujourd’hui le passeur.